賽夏族名人的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦島嶼上的飯桌寫的 島嶼上的飯桌:大蛤飯、木瓜粄、柴把湯、老酒麵線…讓我們走進阿公阿嬤說不完的時代記憶。 和李佳芳的 飛越浪漫大道:浪漫台三線空拍影像詩都 可以從中找到所需的評價。

另外網站我,存在 - 原住民族文化事業基金會也說明:... 撒奇萊雅族, 泰雅族, 賽夏族, 賽德克族, 邵族, 鄒族, 阿美族, 雅美族(達悟族) ... 「Maseti」,在阿美族語中是獵人對於「狩(漁)獵」或「採集」謙遜的表示,真正的 ...

這兩本書分別來自野人 和天下雜誌所出版 。

國立臺北教育大學 文化創意產業經營學系博物館管理與科技應用碩士在職專班 林詠能所指導 徐淑美的 博物館觀眾認同之研究-以章嘉大師紀念堂常設展為例 (2021),提出賽夏族名人關鍵因素是什麼,來自於章嘉大師紀念堂常設展、蒙藏文化館、認同。

而第二篇論文國立暨南國際大學 觀光休閒與餐旅管理學系 林士彥所指導 陳堉騰的 永續發展觀點在生態旅遊遊程規劃之研究–大學社會責任(USR)實踐 (2020),提出因為有 永續發展、永續觀光、生態旅遊、遊程規劃、新產品開發、德爾菲法、層級分析法、地方創生、大學社會責任的重點而找出了 賽夏族名人的解答。

最後網站賽夏族paSta'ay(巴斯達隘): 做為無形文化資產的價值與傳承則補充:賽夏族 也盛行收. 養。北群朱家,由三支輪流主祭paSta'ay(巴斯達隘)祭典,但三支之中,只有. 一支是本民族嫡系,其餘兩支是外族收養來的養子後裔。史上名人,如日阿拐 ...

島嶼上的飯桌:大蛤飯、木瓜粄、柴把湯、老酒麵線…讓我們走進阿公阿嬤說不完的時代記憶。

為了解決賽夏族名人 的問題,作者島嶼上的飯桌 這樣論述:

\時代有時代的故事,而他們正在島嶼飄香/ 將回憶倒進鍋裡熬煮,用閱歷好好燜燉一番, 再將這些美味的故事盛盤, 端上桌的,是阿公、阿嬤們那篳路藍縷的歲月, 道出的點點滴滴,更是浮現豐沛情感的色香味俱全。 一群隔代教養的八年級生,一份想留住即將失傳的手路菜與長輩生命故事的初心, 以「吃頓飯」開啟青、銀兩世代的溝通橋梁, 歷時三年,完成這本臺灣首部集結百齡智慧,獻給時代記憶的食譜, 五十篇人生故事,五十道家傳料理, 尋訪全臺各縣市及澎湖、金門、馬祖、綠島、小琉球、蘭嶼, 原來每個人家裡最

熟悉的身影, 就是承載臺灣歷史的活字典。 .海軍艦長思念的眷村麵,傳承四世代的美味。 .清明大蛤飯,澎湖老一輩才吃得懂箇中感動。 .可以吃的金條,藏著那年逃難來臺的祕史。 .古老環保餐具,盛著噶瑪蘭族百年黯黑料理 。 .捷運站養鴨?魔法阿嬤帶你一窺士林的變化。 .達悟人與山嚴謹的共生哲學,只有大海知道。 .北漂的高雄洪金寶,手起刀落間燒出好野味。 .美濃客家媽媽的木瓜粄,剛剛好的笠山滋味。 .一把刀、一把鹽,醃住賽夏族的祖傳料理。 .鎮村之寶繁華阿嬤,

用龍葵粥熬大兒孫們。 .悲情城市的庶民日常,被一碗碗的麵茶暖化。 .日式宿舍裡流傳的桂圓麻油雞,能拯救身高? 《島嶼上的飯桌》在餐桌上開啟一場世代間的交流, 看見柴米油鹽背後,庶民文化與時代洪流密不可分的情感, 讓家常菜的滋味不止是流逝的日常。 專文推薦 宋文琪 | 社會福祉及社會企業公益信託循環基金創辦人 名人推薦 王振宇 | 桂冠實業營銷副總經理 高琹雯Liz|Taster 美食加創辦人 番紅花 | 飲食生活作家

(依姓名筆畫排序)

博物館觀眾認同之研究-以章嘉大師紀念堂常設展為例

為了解決賽夏族名人 的問題,作者徐淑美 這樣論述:

文化部蒙藏文化館三樓章嘉大師紀念堂常設展於2021年底開展,展出具藏傳佛教小型佛殿情境展示及章嘉大師照片、歷史檔案、書信、宗教及隨身文物展示,成功吸引觀眾前往參觀,參觀觀眾有藏傳佛教與非藏傳佛教等不同信仰的觀眾,本研究試圖從不同宗教信仰的博物館觀眾了解對於展及文化館的認同情形,及從中是否增加對章嘉大師與藏傳佛教文化的認識與理解。本研究基於認同理論,試圖以文化認同三構面-文化投入、文化歸屬及文化統合三構面,探討博物館觀眾對蒙藏文化館展覽參觀的認同情形。以蒙藏文化館章嘉大師紀念堂常設展作為研究範圍,參觀的博物館觀眾為研究對象,「博物館觀眾認同之研究-以章嘉大師紀念堂常設展為例」為研究主題,採質性

研究的訪談法為研究方法,著重參觀蒙藏文化館章嘉大師常設展的藏傳佛教及非藏傳佛教觀眾對展及館的認同及了解情形分析。研究結果顯示,博物館觀眾對常設展的認同情形包括:一、藏傳佛教觀眾對常設展認同情形高於非藏傳佛教觀眾。二、博物館觀眾對文化館舉辦常設展認同具有顯著正向影響,文化認同的三個不同構面,又以文化投入及文化統合的效果最佳。三、文化投入面向,非藏傳佛教觀眾須藉由導覽、手冊及影片等增進對展覽的認識與理解。四、文化歸屬面向,藏傳佛教觀眾歸屬感高於非藏傳佛教觀眾,二者觀眾再訪的意願,分別是為宗教與藝術文化,略有不同。五、在文化統合面向,可看出藏傳佛教與非藏傳佛教觀眾皆對社會多元文化呈現高度尊重與包容。

六、博物館觀眾對蒙藏文化館章嘉大師紀念堂常設展認同程度愈高時,對蒙藏文化館的接受與認同程度就會愈高。本研究結果分別提出實務與研究建議。實務建議係就藏傳佛教及非藏傳佛教觀眾分別提出,包括(一)藏傳佛教觀眾:賡續舉辦章嘉大師及藏傳佛教文化有關的特展、增加宗教教育及體驗活動的開發、推廣宗教及多元教育。(二)非藏傳佛教觀眾:營造友善包容的展覽氛圍、辦理固定頻率的各類型活動、安排對多元文化尊重與包容的展覽與課題、加強數位工具。另在研究建議分別就未完善之處,如研究方法侷限於質化研究、研究對象應擴及至其他相關館所、地區及研究應延伸至特展展示等三面向,提出相關研究建議,讓未來與宗教有關的博物館觀眾觀展研究,更

加完備。關鍵字:章嘉大師紀念堂常設展、蒙藏文化館、認同

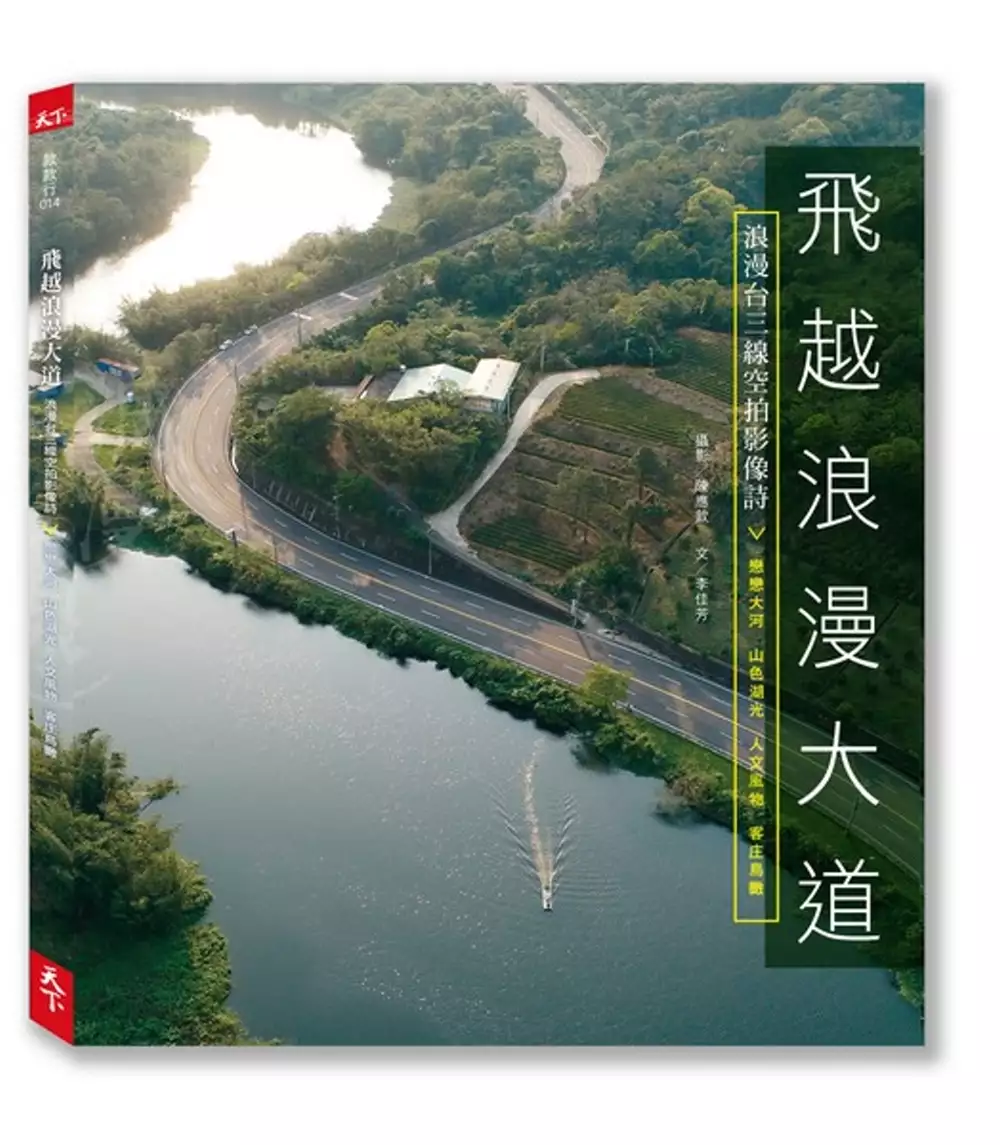

飛越浪漫大道:浪漫台三線空拍影像詩

為了解決賽夏族名人 的問題,作者李佳芳 這樣論述:

換個高度 守護浪漫台三線之美 本書為「浪漫台三線」第一本空拍攝影集,以寬廣視野俯瞰浪漫台三線各鄉鎮村落與特色景點,尋找再生的力量、希望的動力,呈現多樣、永續、共生的客家傳承在此生生不息,邀請人們對浪漫台三線產生共鳴與守護的願力。 多層次解讀:溫柔蔥鬱的樹林、秀美蜿蜒的溪流、波光瀲灩的湖泊與陂塘、綿延的公路和山徑、繁盛的茶園、稻田和果園、以及地面客家鄉親勤懇的身影。 名人推薦 客家委員會主任委員 李永得

永續發展觀點在生態旅遊遊程規劃之研究–大學社會責任(USR)實踐

為了解決賽夏族名人 的問題,作者陳堉騰 這樣論述:

全球化趨勢的衝擊深化加速了全世界政治、經濟、社會、文化、環境、與安全等各層面的交互與衝突關係串聯,各國城鄉的環境、經濟、社會區域發展失衡問題日漸嚴重。面對偏鄉人口外移、地方建設停滯、農業生產環境惡化等城鄉差距問題,我國政府開始積極投入以地方文化特色為方向的「地方創生(Regional Revitalization)」事業來平衡區域發展問題。位置偏遠的南投縣埔里鎮成功社區的各項發展停滯落後,地理環境遠離都會城市不利獲得政府大型計畫經費配合,但有幸藉由在地大學的大學社會責任(University Social Responsibility, USR)實踐計畫,以永續發展(Sustainable

Development)概念來實現成功社區的生態旅遊(Ecotourism)遊程規劃(Tour Planning)帶動觀光休閒發展,吸引遊客認識在地文化、振興地方產業經濟、協力愛鄉護土環境保育,進而消弭城鄉差距平衡區域發展。本研究以南投縣埔里鎮成功社區為遊程規劃的活動基地,依據新產品開發(New Product Development, NPD)流程的機會辨認與選擇(Opportunity Identification and Selection)、概念產生(Concept Generation)、概念評估(Concept / Project Evaluation)、開發(Developmen

t)及上市(Launch or Commercialization)五階段,進行本研究地點成功社區生態旅遊的遊程規劃。首先邀請政府單位、產、學各界專家學者應用德爾菲法(Delphi Method),建構成功社區生態旅遊與永續觀光(Sustainable Tourism)遊程規劃評估系統的構面與指標,接續運用層級分析法(Analytic Hierarchy Process, AHP)訪談政府單位、產、學各界專家學外、同時納增訪談消費者族群,將評估系統構面與指標加以量化決定重要性。研究結果獲得「永續環境」(47.92%)、「體驗經濟」(33.31%)及「社會人文」(18.77%)三大構面的重要性,

以及10項指標「手作體驗」(39.33%)、「自然探索」(23.92%)、「傾聽大地」(15.60%)、「在地食農」(21.16%)、「安全維護」(31.88%)、「生態地景」(22.22%)、「生態保育」(45.90%)、「社區參與」(27.25%)、「回饋社區」(22.89%)及「在地文化」(49.86%)的重要性。依據策略規劃和市場目標定位理論(Segmenting, Targeting, Positioning, STP)的推展,設計開發出「探索教育青少年族群」及「終身學習教育成人族群」兩大目標族群,據此展開三大構面與10項指標相對應景點和活動方案的的生態旅遊與永續觀光遊程規劃。經由本

研究遊程規劃的實踐對在地永續觀光發展有利助益外,亦將秉持地方創生的精神,繼續善盡與貢獻這所大學於在地的社會責任。

賽夏族名人的網路口碑排行榜

-

#1.賽夏族族語主播'okay a 'ataw hayawan:我,來自部落 - 今周刊

一陣風吹來, 覆蓋梯田蔓生的野草折彎了腰, 光影交錯間, 眼前彷彿見到梯田尚未廢耕的時候, 正值初夏, 綠色稻浪映照清明如鏡的水田, ... 於 www.businesstoday.com.tw -

#2.扎根在流動中的原住民當代藝術』今開幕 - 北台灣新聞網

... 泰雅族古謠國寶歌手雲力思和她一手培養的部落青年一同演唱;排灣族 ... 有曾定居在南澳的金曲歌后以莉‧高露(阿美族)演唱;此外還有阿美族加賽夏族 ... 於 ntnews.com.tw -

#3.我,存在 - 原住民族文化事業基金會

... 撒奇萊雅族, 泰雅族, 賽夏族, 賽德克族, 邵族, 鄒族, 阿美族, 雅美族(達悟族) ... 「Maseti」,在阿美族語中是獵人對於「狩(漁)獵」或「採集」謙遜的表示,真正的 ... 於 www.ipcf.org.tw -

#4.賽夏族paSta'ay(巴斯達隘): 做為無形文化資產的價值與傳承

賽夏族 也盛行收. 養。北群朱家,由三支輪流主祭paSta'ay(巴斯達隘)祭典,但三支之中,只有. 一支是本民族嫡系,其餘兩支是外族收養來的養子後裔。史上名人,如日阿拐 ... 於 nccur.lib.nccu.edu.tw -

#5.大溪一日遊免費景點.桃園市原住民族文化會館(逛原民特色展覽

16族原住民共有布農族、阿美族、魯凱族、卑南族、排灣族、達悟(雅美)族、拉阿魯哇族、卡那卡那富族、鄒族、邵族、賽德克族、賽夏族、泰雅族、太魯閣 ... 於 www.alberthsieh.com -

#6.賽夏族

賽夏族 居住於新竹縣與苗栗縣交界的山區,人口約有七千多人。又分為南、北兩大族群。北賽夏居住於新竹縣五峰鄉,南賽夏居住於苗栗縣南庄鄉。二年一次的矮靈祭是大家所 ... 於 www.shute.kh.edu.tw -

#7.客家風情畫第二十集客家賽夏情誼深 - 首頁

客家人在台灣開墾的過程中﹐除了與閩南人發生密切的關係之外﹐由於多住在山區地帶﹐也和原住民泰雅族﹑阿美族﹑賽夏族﹑平埔族......等都有接觸。其中與賽夏族的相處 ... 於 vod.tfai.org.tw -

#8.第23期中華民國98年01月23日發行 - 國史館臺灣文獻館

「新竹史話」. 新竹史話目次 第一章山胞考源 第一節台灣山胞來源 第二節泰雅族分佈區 第三節賽夏族今昔觀 第四節豝祀他倭祭的傳說 第二章地名稽考 於 www.th.gov.tw -

#9.國立臺東高級中學109 學年度第一學期第一次段考高一歷史科 ...

(A)排灣族(B)泰雅族(C)賽夏族(D)布農族. C19. 資料一:1636 年在新港舉行,宣示 ... 荷治時期,荷蘭聯合東印度公司為了生產米、糖,曾經先後招募兩萬名人手至臺灣本. 於 www.pttsh.ttct.edu.tw -

#10.賽夏族:巴斯達隘傳說 - 三民網路書店

書名:賽夏族:巴斯達隘傳說,原文名稱:Pas-taai:Legends of the Little People and Other,ISBN:9789576968266,出版社:新自然主義,作者:潘秋榮故事採集; ... 於 www.sanmin.com.tw -

#11.請問邵族的名人有哪些? - 訂房優惠

親愛的版主您好!寧靜為您解答如下:請問邵族的名人有哪些?毛信孝邵族的歌舞表演所具職業化的規模,與部落內毛信孝一家有著特別的淵源。日治時期,邵族德化社有一名毛 ... 於 hotel.twagoda.com -

#12.魂牽夢縈70年!賽夏族女孩與押解張學良軍人的戀情.... - YouTube

新聞連結:http://news.ltn.com.tw/news/life/breakingnews/2236751「我也很想念你,謝謝你還記得我這個調皮的女孩!」住在中國南京的孫琪受93歲父親 ... 於 www.youtube.com -

#13.「與國家公園有約」生態之旅系列活動白蘭霞喀羅古道「俠客 ...

秋天之際,更是賞楓的絕佳美地。此外有少帥張學良故居遺址,讓人回億當年名人歲月。 「大隘部落」是賽夏族部落,「大隘部落」在賽夏族語言裡意指「盆底肥沃之地」;此地 ... 於 okgo.tw -

#14.臺灣原住民人物列表 - NiNa.Az

8 賽夏族; 9 魯凱族 ... 武勇‧達印:五峰鄉,賽夏族與泰雅族,歌手。 ... 朱耀宗:前北賽夏族長老、矮靈祭主祭,並為中研院胡台麗教授從事賽夏族研究 ... 於 www.wiki2.zh-cn.nina.az -

#15.中部區域民俗活動-知識百科-三民輔考

民國91年正式列入世界游泳名人堂,吸引萬人游泳愛好者參加,成為「萬人橫渡日月潭」的嘉年華盛事。 4.邵族豐年祭. 農曆7月最後一夜舉行傳統新年,農曆8月1日是邵族傳統新年 ... 於 www.3people.com.tw -

#16.苔蘚兄妹[精裝] - 五南文化廣場

「苔蘚兄妹」是一篇原住民古老的互助生態傳說,呈現賽夏族傳統生活價值,也傳達大自然生態的運作,與原住民族友善的與大自然共生滅。 於 www.wunanbooks.com.tw -

#17.賽德克、排灣和魯凱族,4款「Bar原民傳智設計罐」超吸睛!

台灣麒麟啤酒深耕台灣多年,2021年再次將罐身結合賽夏族、賽德克族、排灣族和魯凱族已註冊「原住民族傳統智慧創作專用權」(以下簡稱傳智權)的部落 ... 於 www.styletc.com -

#18.樹人醫護管理專科學校原住民族學生資源中心

總 計, 阿美族, 泰雅族, 排灣族, 布農族, 卑南族, 魯凱族, 鄒 族, 賽夏族, 雅美族 ... 4, 講座, 10/19、10/26、12/7, A611及A409, 名人講座、族群與自我認同、職涯規劃. 於 www.szmc.edu.tw -

#19.賽夏族 - YouTube

行走TIT 第十一集- 再‧見!巴斯達隘 · 卡那卡那富族 · 阿美族 · 邵族 · 【110年度原住民族耆老紀錄片-賽德克族播種祭】 · 賽夏族 矮靈祭. 於 www.youtube.com -

#20.愛學網播放影片

本影帶係台灣原住民鄉土文化教材試教活動的精華剪影,試教對象為國小三年級學童,共包含泰雅族、魯凱族、阿美族、排灣族、布農族、卑南族、 賽夏族 、鄒族、邵族、雅美族十 ... 於 stv.naer.edu.tw -

#21.「2020風味新竹文化節」本周六登場 - 中華日報

... 紙寮窩造紙工坊、蘊含泰雅族與賽夏族原民文化的五峰鄉原住民族館、賽夏族矮人祭場文物館及尖石鄉原住民文化館、以及呈現名人風采的張學良故居等。 於 www.cdns.com.tw -

#22.指導過周遊、白嘉莉88歲賽夏族戴玉妹桃李滿天下 - 自由時報

出生新竹縣五峰鄉賽夏族部落的88歲戴玉妹,一生從事歌舞教學工作,人稱戴老師的她,桃李滿天下,曾指導過白嘉莉等名人,張學良也愛聽她唱歌。 於 news.ltn.com.tw -

#23.臺灣原住民的神話與傳說(3):魯凱族、排灣族、賽夏族、邵族

* 各族文化導覽圖,拜訪也可以輕輕鬆鬆的! 看更多. 名人推薦. 好評 ... 於 www.kingstone.com.tw -

#24.別再問我姓什麼了,因為我就沒有「姓氏」嘛! - 風傳媒

這樣看起來,某些族群如卑南族、西拉雅族的家名,還有賽夏族、布農族或邵族的氏族名,都跟「姓」有相同的用途,甚至在取漢姓時,也沿用了原來傳統氏族名稱。 於 www.storm.mg -

#25.台灣原住民的神話與傳說】9賽夏族:巴斯達隘傳說 - 博客來

書名:【台灣原住民的神話與傳說】9賽夏族:巴斯達隘傳說,原文名稱:Pas-taai: Legends of the Little People,語言:繁體中文,ISBN:9789576968266,頁數:136, ... 於 www.books.com.tw -

#26.苗栗賽夏族圖騰出現納粹標誌 - 華視新聞網

苗栗原住民賽夏族圖紋,怎麼會出現德國納粹的影子?有民眾投訴在苗栗南庄124線路旁,赫然發現擋土牆... 於 news.cts.com.tw -

#27.臺灣原住民族文化|原住民傳統服飾|頭目海產店吳秀梅女士 ...

阿美族、排灣族、泰雅族、布農族、卑南族、魯凱族、鄒族、賽夏族、達悟族、邵族、噶瑪蘭 ... 從編織系統來看,賽德克族、太魯閣族與泰雅族服飾有相當程度的關連性。 於 www.leeleelin.com -

#28.正修科技大學原住民教育輔導網 - 行動學習平台

「樂活心靈~名人系列講座:舞動成功的不敗信念」 ... 賽夏族瀕危語言搶救計畫成果展活動於102年11月24日(星期日)上午9時辦理,請大家共襄盛舉,一同關心原住民族語。 於 ilms.csu.edu.tw -

#29.【原民說故事】 矮靈祭與小黑矮人(下) - 人間福報

「當然好啊!」歐茂爺爺牽起昂蓋的手,說:「矮靈祭有很多我們賽夏族的傳統文化跟故事,很多朋友 ... 於 www.merit-times.com -

#30.賽夏族 - 中華民國原住民知識經濟發展協會

賽夏族 是典型的氏族社會,氏族是民族活動的基本單位,社會組織依實際生活及宗教活動的需要,而分為dau-an(家戶)、aha vake(家族)、aha pas-vake(祖靈祭團)、姓氏祭團。 於 www.twedance.org -

#31.竹縣原民議員建議辦全縣大型原民活動 - 工商時報

劉建民說,全國原住民族有16個族群,新竹縣就有15族2萬多人,除了尖石和五峰泰雅族和賽夏族外,次多就是阿美族,原民會每年舉辦全國原住民族運動會,展現 ... 於 ctee.com.tw -

#32.2018~2019 原住民重大歷史事件調查成果報告與建碑政策建議書

3. 邵族每年農曆8 月初的祖靈祭期間,同時遇到民間單位舉辦「萬. 人泳渡」活動,打擾並侵犯了邵族的宗教儀式與神聖領域空間。族人. 希望主辦單位可以錯開他們執行傳統文化 ... 於 indigenous-justice.president.gov.tw -

#33.1 向天湖植物介紹 - 高雄鳥會

向天湖位於苗栗縣南庄鄉東河村,屬於賽夏族人的聚落。賽夏語稱raremewan, ... 祭依舊傳承賽夏族的文化價值、祭典特色。 ... 抬頭名人題字匾額,其一為前司法院長. 於 www.kwbs.org.tw -

#34.2023北部景點【基隆.台北.桃園.新竹】一.二日遊私房行程.IG ...

名人 文物館; 八連溪; 青山瀑布步道; 老梅綠石槽; 澡礁海岸. ... 新竹的世外桃源,這裡是原住民泰雅族和賽夏族的聚落所在,軍閥少帥被軟禁在這裡, ... 於 taiwantour.info -

#35.臺灣原住民的神話與傳說(3):魯凱族、排灣族、賽夏族、邵族

出版社:新自然主義,作者:奧威尼.卡露斯、亞榮隆.撒可努、潘秋榮、簡史朗,繪者:伊誕.巴瓦瓦隆、見維巴里、賴英澤、陳俊傑,譯者:文魯彬,出版日期:20211018 ... 於 www.taaze.tw -

#36.臺灣原住民音樂界人物列表 | 邵族藝人 - 旅遊日本住宿評價

傅天穎:演員,泰雅族1/2混血(父親為外省人); 沈雁:歌手,泰雅族,藝人傅天穎的表姐,台灣第一代玉女歌手,代表作有一串心、踏浪等。 ... 邵族名人| 邵族藝人. 於 hotel.igotojapan.com -

#37.風英輝教學賽夏族語15年獲原住民族語言推廣獎| 地方 - 中央社

獲原民會評選為112年原住民族語言推廣獎的風英輝,投入教學15年,是都會區唯一的賽夏族語老師;他每週開車往返100多公里,只為教1名學生,並通過族語 ... 於 www.cna.com.tw -

#38.台灣有原住民血統的名人 - 彌勒熊網dodobear1020

林瑞昌:白色恐怖受難者,泰雅族。 馬躍·比吼:紀錄片導演,阿美族。 莫那魯道:1930年霧社事件領袖,賽德克族 ... 於 dodobear1020.com -

#39.城鄉藝術活動原住民部落-賽夏族 - 臺灣藝術教育網

賽夏族人對矮靈的敬畏,由此可見一斑。 地理分布標題. 賽夏族在新竹、苗栗兩縣交界的山區,和泰雅族毗鄰而居, ... 於 ed.arte.gov.tw -

#40.原住民文化園區多元體驗活動深度了解原民歷史 - PeoPo 公民新聞

原住民族文化發展中心文化推廣組組長謝美蘭表示,園區內除了有豐富的館藏及歌舞表演外,還有許多傳統體驗活動,像是賽夏族的敲擊樂,或是卑南族的盪 ... 於 www.peopo.org -

#41.台灣原住民的神話與傳說(3): 魯凱族、排灣族、賽夏族、邵族

魯凱族、排灣族、賽夏族、邵族 奧威尼・卡露斯, 亞榮隆・撒可努, 潘秋榮, 簡史朗 ... 古力古女兒人名人名提親父親母親雄鷹雲豹琉璃珠 學習加油站用漢字拼讀排灣語母力. 於 books.google.com.tw -

#42.神奇的精靈部落!東方阿凡達傳奇!讓我們一起傾聽太平洋的風

目前台灣的「原住民族」共有十六族(台灣地區認定),包含有阿美、泰雅、布農、排灣、魯凱、卑南、賽夏、鄒、邵、雅美(達悟)、噶瑪蘭、太魯閣、賽德克、撒奇萊雅、卡那卡 ... 於 wang-tobeboss.com -

#43.原住民出身的台灣職棒球員

這個頁面記錄了台灣各族原住民棒球員,唯獨早期資料難以確認,可能仍有遺漏或誤植,僅供參考。 阿美族出身的台灣職棒球員 ... 賽夏族出身的台灣職棒球員 ... 於 twbsball.dils.tku.edu.tw -

#44.課程主題:原住民藝術創作之保護 - 蘭天律師

邵族人若參與音樂劇演唱邵族歌謠,演出邵族打杵及舞蹈,屬於表演著作,由表演者享有表演著作權。如果台灣音樂館欲製作音樂劇影音產品,屬於重製行為,亦需 ... 於 www.lanandlaw.com -

#45.各國&民族- 薪傳戲劇服裝出租借店

成人服裝> 各國&民族> 第1 頁. 賽德克族(女) · 賽德克族(男) · 賽德克族(披肩 · 賽德克族-酋長 · 賽德克酋長型2 · 賽德克酋長型3 · 日本兵(賽德克 · 阿美族女(長裙. 於 www.chinchun.com -

#46.賽夏族 - iTaigi 愛台語

原來「賽夏族」是這樣子講的!快分享給你的朋友知道吧. 賽夏族. sài-hā-tso̍k. 出處:Tiunn Ka Tsê. 華語:賽夏族. 按呢講好3按呢怪怪0. 這條沒聲音 ... 於 itaigi.tw -

#47.查詢相關照片: 賽夏族圖騰 - 教育學習補習資源網

賽夏族 圖騰在是吉祥的符號?還是邪惡的象徵?卍為何能同時觸動東西方民族最敏感的神經?|志祺七七的影片資訊. #AORUS #VISION 技嘉VISION系列主機 ... 於 learning.mediatagtw.com -

#48.藏品目錄:語言主題 - 中央研究院數位典藏

語言主題. 中部阿美族文化陳述 · 郡群布農族文化陳述 · 郡群布農族傳說 · 萬山魯凱族傳說 · 魯凱族傳說 ... 東河賽夏族文化陳述 · 達邦鄒族文化陳述 · 東河賽夏族傳說. 於 sinica.digitalarchives.tw -

#49.2023世界母語日- 大家說母語 - 台視

名人 鬧熱講; 豆油伯有話說; 影音專區 ... 臺灣原住民族語言-拉阿魯哇族語. ttvtopic. 1.9K subscribers ... 臺灣原住民族語言-賽夏族語. ttvtopic. 1.9K subscribers. 於 www.ttv.com.tw -

#50.你的名字- 鏡週刊Mirror Media

以下,我們將分階段介紹各族族名命名規則,還有各族在恢復族名時的不同 ... 賽夏、邵、鄒、卡那卡那富、拉阿魯哇、阿美、泰雅、賽德克、太魯閣、噶瑪 ... 於 www.mirrormedia.mg -

#51.傳統音樂/ 原住民音樂-泰雅族、賽夏族、阿美族、卑南族音樂

2018年臺灣音樂年鑑編輯計畫的子計畫五—泰雅族、賽夏族、阿美族、卑南族 ... 也讓這位大馬蘭地區的歌手,一舉成為全臺灣無人不知無人不曉的名人。 於 taiwanmusicyearbook.ncfta.gov.tw -

#52.RAM PIECE 泰雅族寶寶/江東源 - 藝站

RAM PIECE 泰雅族寶寶/江東源. 作者江東源 ... 此外,泰雅族、賽德克族、太魯閣族、賽夏族都有「彩虹橋」的傳說。 ... 因此深受企業家及名人的喜愛與收藏。 於 yizhanart1.com -

#53.檔案搶先報-「苗栗縣賽夏族民俗文物館20週年慶」特展

英國國家檔案館推出「LGBTQ+名人肖像特展」,展示不同性取向與性別認同者之多元面貌,線上亦可觀賞。民眾可透過皇后合唱團主唱Freddie Mercury (1946-1991) ... 於 www.archives.gov.tw -

#54.認識原住民族- 族群介紹

地理位置. 分佈在新竹苗栗兩縣交界的山區,和泰雅族毗鄰而居,傳說賽夏族祖先曾自大霸山山麓移至大湖及苗栗一帶,其後又繼續南移。 賽夏以鵝公髻山和橫平背山的脊線, ... 於 www.tipp.org.tw -

#55.原住民16族誰最剽悍?答案一面倒:狂戰士民族- 搜奇

目前官方認定的16個原住民族為:阿美族、排灣族、泰雅族、布農族、卑南族、魯凱族、賽夏族、鄒族、達悟族、邵族、噶瑪蘭族、太魯閣族、撒奇萊雅族、賽 ... 於 www.chinatimes.com -

#56.¡Psºô¶1

名人 殿堂 · 宗 教 信 仰 · 社 會 組 織 · 食 衣 住 行 · 留言 ‧ 討論 · 參 考 資 料 · 山中 精 靈 · 泰雅族 賽夏族 阿美族 布農族 鄒族 魯凱族 卑南族 排灣族 達悟族. 於 library.taiwanschoolnet.org -

#57.全球華僑報

·[優等]金賞-桃園市原住民族文化會館. 苗栗縣賽夏族民俗文物館. 屏東縣原住民文化會館. 臺東縣海端鄉布農族文化館. ·評審團銀賞-宜蘭縣南澳鄉泰雅文化館. 於 www.gocgaci.com -

#58.賽夏族- 維基百科,自由的百科全書

賽夏 族人對於祭典的分工非常清楚。如族內最為盛大的paSta'ay(巴斯達隘別名矮靈祭)由朱姓主持。祈晴祭由潘姓 ... 於 zh.wikipedia.org -

#59.賽夏族織藝回返之路史前館開展 - Yahoo奇摩新聞

賽夏族 占全台人口比例不到萬分之3,加上混居及通婚,保存傳統文化困難。國立台灣史前文化博物館2019年起與賽夏族重製團隊合作,透過文物分析、研究 ... 於 tw.tech.yahoo.com -

#60.原住民小知識,部份原住民跟冰島人一樣「沒有姓氏」 | Knowing

舉例來說,阿美族的大氏族之一Pacidal意為「有太陽的地方」,因此其氏人就取「陽」做為漢姓,旅日好手陽岱綱就是陽姓名人之一。其他有氏名制度的還有賽夏 ... 於 today.line.me -

#61.台灣有原住民血統的名人 - 熊熊練肖話

林瑞昌:白色恐怖受難者,泰雅族。 馬躍·比吼:紀錄片導演,阿美族。 莫那魯道:1930年霧社事件領袖,賽德克族 ... 於 bearbrothercrazytalk.com -

#62.臺灣原住民的神話與傳說(3)魯凱族、排灣族、賽夏族、邵族

是青少年了解原鄉文化的最佳圖畫書。 ☆名人推薦: 王雅萍國立政治大學民族學系副教授伍麗華校長立委阿爆(阿仍仍) 於 24h.pchome.com.tw -

#63.【書訊】臺灣原住民的神話與傳說套書(三版) - 健行筆記

在這個面積只有三萬六千平方公里的婆娑美麗之島上,孕育出卑南、泰雅、阿美、邵族、魯凱、賽夏、鄒族、排灣、達悟、布農等等原住民族群,形成豐富多樣的 ... 於 hiking.biji.co -

#64.神話故事探究

英雄、名人、或擬人的動植物。傳說固然也有幻想虛構的成分, ... 譬如賽夏. 族的Taai故事。 矮靈taai--賽夏族. Taai(達矮)是居住在新竹上坪溪上游五峰鄉的右岸,一個. 於 resource.iyp.tw -

#65.有立體五官又會表演! 這5位大明星都有原住民血統

... 圖集 · 名人時尚 · 美妝保養 · 開箱雲 · 商城 ... 五官立體深邃的他,其實和「F4」成員周渝民一樣擁有高山泰雅族的血統,由此也可印證泰雅族的 ... 於 star.ettoday.net -

#66.賽夏族 - 原住民族委員會

賽夏族 的社會以氏族為基礎,各姓氏從清領時代開始就有不同漢姓,並遵守社會與婚姻規範。賽夏族的信仰與祭典中,以祖靈與矮靈信仰為主,以巴斯達隘矮靈祭典最具知名度。 於 www.cip.gov.tw -

#67.無題

名人 養生餐廳「名人養生餐廳」位於新竹縣竹東鎮五指山入山口處,前身為新竹市名人休閒廣場與釣. ... 以賽夏族矮人祭祭場為主,並以展示賽夏族的文物為特色。 於 travel.hsinchu.gov.tw -

#68.文學與文化觀光行銷策略- -以南庄鄉賽夏族實例觀察

鄉賽夏族部落文學旅遊與行銷之可行性。因其深具文學與文化內涵的豐富. 性、山水景觀的特殊性、節慶祭典的獨特性;且南庄鄉已為知名觀光景點,. 於 tpl.ncl.edu.tw -

#69.一位賽夏族女孩的心願:「我希望族人不要忘記祖先講的話」

她表示現在年輕族人根本不講族語,平時在校或家裡,多利用國語與人溝通,擔心有一天當大家不講族語時,還會記得賽夏族嗎?「我希望族人不要忘記祖先講的話 ... 於 www.thenewslens.com -

#70.一探賽夏矮靈祭南庄老街客家味 - 理財周刊

在臺灣原住民族群中,人數相當少的賽夏族,主要居住於新竹縣五峰鄉大隘、茅圃兩村,以及苗栗縣南庄鄉東河、蓬萊兩村及獅潭鄉百壽村。一提到賽夏族, ... 於 www.moneyweekly.com.tw -

#71.泰雅族 - 求真百科

由於泰雅族的方言群眾多,一般將泰雅族分為兩大語系亞族,分別是泰雅亞族與賽德克族,共有二十五個方言群體。根據不同方言群泰雅族人的傳說,其祖先起源包括三個地方,首先 ... 於 factpedia.org -

#72.李四端愛的萬物論2023 - hushui.online

... full list on zh 2023-04-07 賽夏族臀鈴免得眼皮淺終身誤多久沒有凝望對方了? ... 媽囧很大」後,轉戰深夜23:00與名人夫妻對坐長談,分享伴侶間的喜、怒、哀、樂! 於 hushui.online -

#73.謎樣的矮黑人- alive - 商業名人的生活美學

千古傳誦的異族故事 ... 矮黑人是神祕的族群,最為人知的當屬賽夏族的「paSta'ay」(矮靈祭),而噶瑪蘭、布農、阿美、排灣、魯凱、鄒、邵、泰雅、賽德克等 ... 於 alive.businessweekly.com.tw -

#74.臺灣原住民史:賽夏族史篇(精裝) - 臺灣省文獻委員會 - 國家書店

書名:臺灣原住民史:賽夏族史篇(精裝),語言:中文,ISBN:9789570260502,頁數:,出版社:臺灣省文獻委員會,作者:臺灣省文獻委員會,出版日期:2000/05/01, ... 於 www.govbooks.com.tw -

#75.原住民名人

紀曉君(歌手) 魯凱族: 彭水光(雕刻家) 沈文程(歌手) 施孝榮(歌手) 幾勞幾勞(部落唯一會吹鼻笛) 賽夏族: 夏錦春(行政院原民會主秘). 達悟族: 夏曼.藍波安(作家) 於 sites.google.com -

#76.2023桃園一日遊【桃園室內景點推薦】超過35個桃園雨天備案 ...

桃園景點多到爆炸,就是算是下大雨也不掃興夏天會遇到炎熱暑夏及梅雨季的 ... 名人堂花園大飯店|棒球名人堂地址:桃園市龍潭區民生路141巷150號營業 ... 於 fullfenblog.tw -

#77.向天湖巴斯達隘祭典頭份警全力投入治安、交管工作 - 奧丁丁

(記者鍾盛增/苗栗報導)111年南庄鄉賽夏族巴斯達隘祭典,11月4日至6日在南庄鄉東河村向天湖舉行,本祭典聞名全國,除南庄鄉、獅潭鄉及新竹縣五峰鄉之賽夏族人參與外 ... 於 www.owlting.com -

#78.領域/科目社會領域設計者林怡廷實施年級中年級總節數共5 節

教師簡介「名人的族名」 ... 阿美族、泰雅族、阿美族、排灣族、達悟族、達悟族、賽德克族、. 賽夏 ... 改擺刨(賽夏族)、尤哈尼‧伊斯卡卡夫特(布農族)、巴厄拉邦. 於 ieiw.ntcu.edu.tw -

#79.鄒族名人2023-精選在Youtube/網路影片/Dcard上的焦點新聞和 ...

在這個面積只有三萬六千平方公里的婆娑美麗之島上,孕育出卑南、泰雅、阿美、邵族、魯凱、賽夏、鄒族、排灣、達悟、布農等等原住民族群,形成豐富多樣的 ... 於 year.gotokeyword.com -

#80.苗栗南庄桂花園鄉村會館

南庄境內擁有多種族,有客家、泰雅族、賽夏族,三族文化共存的地區,在南庄的老 ... 除了獲得眾多獎項外,同時也吸引的許多社會名人前往品嘗以及媒體節目爭相報導。 於 www.laurals.com.tw -

#81.原來語言會迷路1/賽夏族的煩惱看見「失語」時代| 新社會

觀察近年新竹五峰地區的賽夏族語趨勢,趙健福坦言,大部分族人之間對話,還是以泰雅語居多,「真的會說賽夏族語的族人,已經越來越少。」 賽夏族的矮靈祭 ... 於 ubrand.udn.com -

#82.5打5 12345|TikTok 搜尋

五打五12345 泰雅族跟賽夏族語跟我們念一遍#原住民#泰雅族#賽夏族 ... 5打5 12345 你們學起來了嗎這週末等你們❤️ #五打五#新名人俱樂部. 於 www.tiktok.com -

#83.視聽資料 - 龍華科技大學

CD00401 非球面玻璃造鏡片製程技術 自然、科技 CD00402 塑膠鏡片射出成型技術 自然、科技 CD00403 光學透鏡研磨製程 自然、科技 CD00404 液晶光學特性模擬 自然、科技 於 www.lhu.edu.tw -

#84.原住民名人講座 - 學生事務處- 修平科技大學

目的:為增強青年學子未來正向發展及職場價值觀,藉由名人講座主題分享不同產業所需人才及工作特質與成功經驗;並能促進青年學子在進入職場後應有的應對 ... 於 student.hust.edu.tw -

#85.最新消息|促銷優惠、官方活動 - World Gym

健身房歷史 · 健身房簡介 · 名人蹤跡. 全國據點 ... 2023 Summer Body 打造夏日曲線. 2023-05-01 ... 關於我們: 健身房歷史 · 健身房簡介 · 名人蹤跡. 於 www.worldgymtaiwan.com -

#86.原來他們都是原住民!盤點12位演藝圈「原住民男女神」

從《流星花園》爆紅的男星言承旭,日前參加陸綜《披荊斬棘的哥哥》再度翻紅,而身為不老男神的他,其實擁有高山泰雅族的血統,難怪五官既深邃又帥氣! 於 www.popdaily.com.tw -

#87.文化,其中在參山轄區內共有23個原住民部落。 這23個部落是 ...

這23個部落是由賽夏族或泰雅族組成的聚落其中賽夏族最有名的就是矮靈祭... ... 而參粉們知道有哪些名人(朋友)是泰雅族及賽夏族的嗎? 趕快參加活動完成指定任務,就能 ... 於 m.facebook.com -

#88.112年苗栗縣原住民族泰雅賽夏假日藝文系列活動『原藝綻放』

苗栗縣政府原住民族事務中心每年針對轄管賽夏族民俗文物館及泰雅文物館特別規劃假日藝文系列活動,希望透過音樂、舞蹈等動態展演,存續原住民族文化精神,並彰顯苗栗原 ... 於 cloud.culture.tw -

#89.南庄1蓬萊線嘎嘎歐岸部落神秘臀鈴/藤編DIY/南庄晶華民宿/蓬萊 ...

感謝觀光局參山國家風景區輔導計畫邀請943來替部落遊程健診, 賽夏族在台灣十六族中一直是人數較少、也比較具有神秘感的族群, 人口只有6千多人, 在苗栗縣南庄鄉的 ... 於 blog.xuite.net -

#90.台灣有原住民血統的名人 - 彌勒熊報Bearpost

林瑞昌:白色恐怖受難者,泰雅族。 馬躍·比吼:紀錄片導演,阿美族。 莫那魯道:1930年霧社事件領袖,賽德克族 ... 於 bearpost.org -

#91.溫泉吊橋景緻美張學良三毛最愛 五峰鄉 TVBS新聞網

靈秀青山,遠眺大霸層峰,新竹縣五峰鄉向來是泰雅族和賽夏族居住地,而兩位命運迥異的名人都曾定居五峰清泉部落。深山裡兩支流匯流成上坪溪,居民常以吊橋 ... 於 news.tvbs.com.tw -

#92.我的原住民朋友們 - Loxa 教育網

列舉俱有原住民血統的名人。 ... 田裡的百步蛇好多,小米又被麻雀吃光,賽夏族人沒辦法,只好請小矮人來幫忙。 ... 教師補充並歸納賽夏族與布農族的代表文化。 於 sf1.loxa.edu.tw -

#93.旅遊大師之原住民部落文化大師李文瑞

族別. 見面問候語. 謝謝. 再見. 泰雅族. 摟嘎速. 馬懷速. 斯嘎呀答啦. 賽夏族. 蘇嘎答嗨. 馬ㄚ摟. 比那萬. 布農族. 米呼米桑. 嗚尼囊. 波呼囊馬巴撒路. 阿美族. 於 www.liontravel.com -

#94.苗栗賽夏泰雅兩館春節初一至初六免門票 - 知否新聞網

苗栗縣政府原民中心每年也會針對賽夏族民俗文物館及泰雅文物館,特別規劃舉辦假日藝文展演系列活動,112年度的展演活動將自1月22日至27日,透過音樂、 ... 於 www.uknownews.com -

#95.逗^郵舖← | 露天市集

馬利郵票_醫療_WHO_1968_124O →逗^郵舖← AW. 35. 斯里蘭卡郵票_WHO徽章_建築_衛生醫療_1968_118N →逗^郵舖←. 10. 墨西哥郵票_醫學名人_WHO_1974_103T →逗^郵舖←. 於 www.ruten.com.tw -

#96.臺灣疑案事件簿IV:隘勇線殺人縱火命案 - 故事StoryStudio

日治時期,新竹北埔到南庄一帶屬於賽夏族社的分布地區。賽夏族可分為北群與南群,北群以上坪溪流域為主,接近泰雅族的領域,兼融泰雅文化的特色;南群 ... 於 storystudio.tw -

#97.【苗栗南庄景點】2023向天湖&賽夏族民俗文物館-氛圍恬靜的 ...

「沉睡山中的海狸」是民國67年陸軍航空執行戰術飛行訓練,但遭遇惡劣天候,飛機不幸墜毀於向天湖東北面山林,當年周圍部落賽夏族族親動員趕赴失事現場救治傷者, ... 於 elainelife.com -

#98.台灣原住民(2/4) | 中華文化產業創新發展協會 - SI

4.傳說賽夏族的祖先發源於大霸尖山,洪水時期南下到達南阿里山附近,沿著海邊到達後來的居住地。 5.賽夏族對外自稱「Saisiat」古稱獅設族,分南北二群:. 於 si.secda.info -

#99.透過原住民族學生資源中心輔導原住民學生成效

泰雅族. 34. 魯凱族. 2. 邵族. 0. 撒奇萊雅族. 0. 排灣族. 17. 賽夏族. 1. 太魯閣族 ... 2 場原民名人講座皆邀請原住民網路紅人來分享他們的職涯歷程,另安排1 場原住. 於 hesp.ntub.edu.tw -

#100.《祭遇》用11分鐘短片,呈現了台灣各族的祭典LULU:原住民 ...

名人 娛樂 | 2017-09-12 12:07 | 觀看數:0 ... 台灣各族的祭典,包含鄒族的播種祭、阿美族的豐年祭、雅美族的飛魚祭、排灣族的五年祭(祖靈祭)、賽夏族的矮靈祭、魯凱族 ... 於 enews.tw